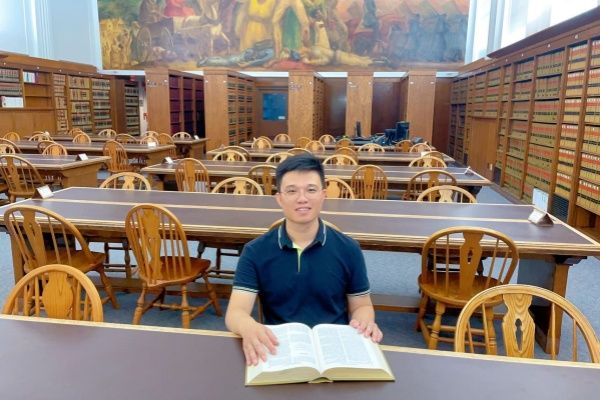

人物简介:朱兵强,江西永新人,武汉大学法学博士,台湾东吴大学、美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者,现为湖南师范大学法学院副教授、硕士研究生导师,主要研究法理学、行政法基础理论、司法理念与制度、信用法等,兼任中国法学会法理学研究会、中国法学会香港基本法澳门基本法研究会、中国法学会网络与信息法研究会理事,湖南省行政法学研究会、湖南省工程法学研究会理事,湖南省应用法学研究会文化娱乐法专业委员会主任委员,湖南省法学会法律专家库青年法学专家,发表学术论文50余篇,出版著作多部,主持教育部、司法部等省部级、厅局级课题近20项,参与国家社科基金重大项目、教育部重大攻关项目及横向项目多项,曾获第五期中国法学青年论坛二等奖、湖南省优秀教学成果奖一等奖,湖南师范大学教学优秀奖、教育部宪法多媒体课件征集全国一等奖等奖励多项。

(通讯员 肖乐荣 张榕哿 乔羽)他行走在斑驳的光影之中,手中握着法律的笔,不断在黑板上书写着他的法律理念。他的身影如同珍藏多年的水粉画,淡雅而宁静,却在学生的心中留下了浓墨重彩的一笔。他如松竹般毅然挺立,携着一轮明月,种下点点星光;他如和风般潜入这天地之间,与书相伴走过春暖花开,待一场春华秋实;他如细雨般掠过林梢,于柳暗花明之时,凝视来时的路。

【新竹高旧,老干为持】

辛弃疾言:“青山遮不住,毕竟东流去。”黑夜白天,斗转星移,传承与发展,是生命的延续,亦是知识与使命的延续。朱兵强的硕导齐海滨深得法学大家沈宗灵的教诲,亦选择将自己所学毫不吝啬地传授给学生,因材施教、循循善诱。在齐海滨教授的引领下,朱兵强广泛参与学术讨论会以及读书会,大量积累自己的知识与才干,并逐渐对法理学产生浓厚的兴趣,步入了研究法理学的殿堂。后来面临读博与就业的选择时,朱兵强追随自己的内心并结合老师的建议,选择去武汉大学继续完成博士学业。在这里他遇到了影响自己的第二位良师——李龙。受到李龙教授的指引,朱兵强持之以恒地学习,在研究法理学的基础上进一步研究行政法学,将法理学这门基础性学科与行政法学联合贯通学习,沿着学术研究的脉络一步一步攀升。

朱兵强的两位老师的教学风格,在很大程度上影响了朱兵强的教学风格与为人处世之道。他秉持着严谨的治学态度,对学生要求严格,并要求学生有规划地完成大学生活,努力成长为能力型人才。在朱兵强的教学思路中,学生在大一与大二期间应该广泛涉猎,进行大量的阅读,打好扎实的法律基础,丰富自己的精神世界;在大三大四期间应着手准备写作论文,表达自己的独特法律观点,培养核心竞争力。白居易言:“令公桃李满天下,何用堂前更种花。”朱兵强实践自己的教学理念,培养出了许多优秀学子,如2022年以推免复试第一名的成绩成功进入中国政法大学的周旭、2023年毕业的优秀硕士学生刘俊超、欧婷等。

“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。”朱兵强是高竹,一路走来,不言苦,只道付出。他满怀对学术的热爱与对后辈的关爱,播下点点星,并期待下一轮月。

【源水活头,枕籍经史】

李苦禅曾说:“鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书。”诚哉斯言!朱兵强在个人发展上始终坚持“多读书”这一信条,他也真正的做到了“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲”。因为阅读,他产生了对学术钻研的兴趣与更进一步的勇气和魄力;因为阅读,他拾起了自己的自信,勇敢向前奔跑;因为阅读,他征服了前进路上的荆棘,同时也嗅到了路边鲜花盛放的芬芳;因为书本,他找到了自己心灵的归属,改变了自己的人生轨迹。

造烛求明,读书求理。相比起其他的部门法学,法理学略显生涩难懂,所以深入钻研法理学时,更需要大量阅读来为此开路。于是,朱兵强漫步书页,不断收获各个法律领域的精神果实:在奥斯丁的《法理学的范围》里明白自然主义法学派与实证主义法学派的区别与融合;在哈特的《法律的概念》寻找解决法律问题的新思路,抽丝剥茧地分析问题,学会利用前人的观点,坚持批判继承;在德沃金的《法律帝国》里感悟不一样的法理学模式与其随之产生的极具竞争力的替代性观点,看见了一种更具活力的法理学的“边界位置和走向”。

朱兵强沐浴在书籍的阳光雨露中,寻找活水的源头,才发现自己早已成为大雨中的一滴,落入人们的心田,影响着下一个追逐云彩的人。

【心存热爱,笔动成雨】

罗兰言:“写作是一条认识自己,认识真理的路,你只要喜欢写,应该随时动笔去写。”作为大学老师,朱兵强把学术发表当成在校大学教师的基本生命线。他关注社会热点与前沿观点,关心社会发展,想让更多人听到自己的声音。顾宪成在东林书院曾写下:“风声雨声读书声,声声入耳,家事国事天下事,事事关心。”身为国家的一份子,朱兵强深深地把这句话印在了自己的心上。曾去美国访学的他,深刻感受到了美国的政治文化与人文观念,尤其是美国法律所体现出的规则意识。在麦迪逊的访学时光里,他不断探索美国法律的多元空间,并与国内法律相比较,产生了自己的独特见解。朱兵强这样评价自己对法理学的深爱:“研究与传授法理学是一个很有创造性的工作,一个让你永远保持年轻的秘方。”朱兵强从对法理学的研究到对信用法产生新理解,再到深入探索最近掀起浪潮的人工智能引发的一系列法律问题,他一直在寻找新的法律突破口,力求挖掘新的法律时代价值,也在挖掘自己的个人价值。

将法理学延伸到社会的各个角落,发挥它的基础性作用,是朱兵强写作的初心。热爱与写作相辅相成,让朱兵强迈向新的篇章。一方面,在写作上,朱兵强更加坚定了自己对法理学的热爱;另一方面,在对法理学的层层深入后,他更加明白启迪群众、发表观点的重要性。在辛亥革命的历史事件中,朱兵强看到的不仅是一次伟大的政治革命,也是一次广泛的法学革命;从“彭宇案”到“小悦悦事件”,朱兵强体会到的不仅是与立法相关的自然科学与社会科学,也有其本身所展现的法律科学;高校聘任制改革掀起波澜时,朱兵强意识到的不仅是其中的法律漏洞,也有潜藏的法律突破口;能动司法在中国的司法实务界展开时,朱兵强主张的不仅是辨异能动司法的实质、主体,还是其内容与方式。化爱为绵绵长河,携手走过漫长岁月;化笔为点点露水,滋润法律的世界。

今后,看他的口中如何低语,缓缓道出前进路上无声的话,从学生到教师,谁知阳光明媚时树下的阴影;看他的目光如何流转,静静注视学生质的突破,从春夏到秋冬,一年又一年他不变的是眼里的温柔;看他的灵魂如何盛开,默默育出蜜酿甘甜心灵,从芥子到须弥,他提笔将爱留在字里行间。

一审:肖珏

二审:王晶

共青团湖南师范大学委员会

共青团湖南师范大学委员会